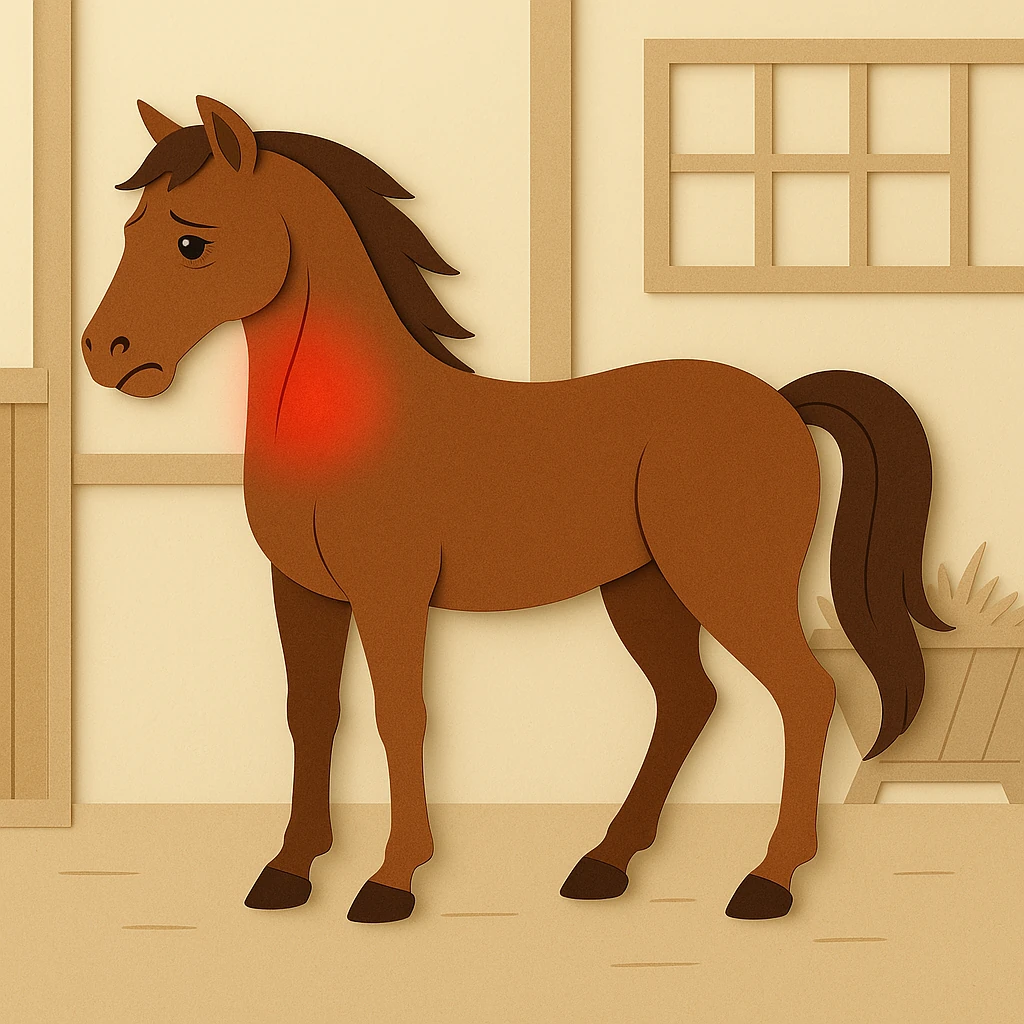

Hausmittel: Geschwollene Lymphknoten beim Pferd schonend behandeln

Das Wichtigste in Kürze:

- Geschwollene Lymphknoten beim Pferd sind häufig und meist Ausdruck einer Immunreaktion – von harmlos bis krankheitsbedingt (z. B. Druse).

- Warme Kompressen helfen bei reifenden Abszessen, sollten aber nur hygienisch und mit tierärztlicher Rücksprache angewendet werden.

- Leichte Bewegung, Lymphdrainage durch gezieltes Putzen und Fütterung auf Buggelenkhöhe können den Lymphfluss unterstützen.

- Bei Fieber, Schmerzhaftigkeit, zusätzlichen Symptomen oder anhaltender Schwellung ist eine tierärztliche Abklärung unbedingt erforderlich.

Geschwollene Lymphknoten beim Pferd sind ein häufiges Symptom, das verschiedene Ursachen haben kann – von harmlosen lokalen Reaktionen bis hin zu ernsthaften Infektionen wie der Druse. Während in vielen Fällen keine akute Gefahr besteht, ist es dennoch entscheidend, Veränderungen frühzeitig zu erkennen, richtig einzuordnen und gegebenenfalls unterstützend einzugreifen. Hausmittel können in bestimmten Situationen zur Linderung beitragen und den natürlichen Heilungsprozess unterstützen – ersetzen jedoch nicht die tierärztliche Diagnostik bei ernsthaften oder unklaren Verläufen.

Ursachen für geschwollene Lymphknoten beim Pferd

Lymphknotenschwellungen beim Pferd können vielfältige Ursachen haben. Sie treten in der Regel als Reaktion des Immunsystems auf und signalisieren, dass der Körper auf eine Belastung reagiert. Dabei sind vor allem Infektionen eine häufige Auslösergruppe, doch auch harmlose Umweltfaktoren oder mechanische Reize können eine Rolle spielen.

Infektionen als häufigste Ursache

In den meisten Fällen liegt einer Schwellung der Lymphknoten eine Infektion zugrunde. Das Immunsystem des Pferdes reagiert auf eindringende Erreger – wie Bakterien oder Viren – mit einer verstärkten Aktivität in den Lymphknoten, die sich daraufhin vergrößern können. Eine besonders bekannte Erkrankung in diesem Zusammenhang ist die Druse, eine bakterielle Infektion, bei der die Lymphknoten im Ganaschenbereich stark anschwellen und eitrige Abszesse bilden können. Aber auch harmlose Atemwegsinfekte oder andere systemische Erkrankungen lösen gelegentlich eine Lymphknotenschwellung aus.

Weitere mögliche Auslöser: Zecken, Grasaufnahme, mechanische Reize

Neben Infektionen gibt es auch eine Reihe weniger dramatischer Ursachen. Ein Zeckenbiss in unmittelbarer Nähe des Lymphknotens kann eine lokale Reaktion und eine temporäre Schwellung hervorrufen. Ebenso kommt es gelegentlich bei Pferden, die auf kurz gefressenen Weiden grasen, zu einem Rückstau von Speichel im Ganaschenbereich. Dies geschieht, wenn der Speichelfluss durch die tief gebeugte Kopfhaltung nicht ausreichend abfließen kann – eine Schwellung im Unterkieferbereich ist die Folge. Auch mechanische Reizungen oder kleine Verletzungen im Maulraum können Lymphknotenreaktionen nach sich ziehen, ohne dass eine systemische Erkrankung vorliegt.

Erste Beobachtung und Einschätzung

Bevor Maßnahmen ergriffen werden, ist eine sorgfältige Beobachtung der Schwellung unerlässlich. Dabei kommt es nicht nur auf die Größe, sondern auch auf Konsistenz, Lage, Schmerzhaftigkeit und eventuelle Begleitsymptome an. Eine differenzierte Einschätzung kann helfen, harmlose Ursachen von potenziell gefährlichen Entwicklungen abzugrenzen.

Tastbare Lymphknoten: Wo treten Schwellungen typischerweise auf?

Beim Pferd sind die am leichtesten tastbaren Lymphknoten jene im Ganaschenbereich – also zwischen den Unterkieferästen. Eine weiche, symmetrische, nicht schmerzhafte Schwellung an dieser Stelle tritt bei vielen Pferden gelegentlich auf und ist häufig unbedenklich. Die Schwellung kann dabei von unterschiedlicher Dauer sein und je nach Haltung, Jahreszeit oder Fütterung in ihrer Ausprägung variieren. Auch im Bereich des Halses und der Schulter (präskapulär) oder in der Leistengegend sind tastbare Lymphknoten möglich, wenngleich seltener betroffen.

Warnsignale: Wann ist Vorsicht geboten?

Obwohl viele Lymphknotenschwellungen harmlos verlaufen, gibt es deutliche Warnzeichen, die nicht ignoriert werden sollten. Eine starke Schmerzempfindlichkeit beim Abtasten, ein deutlich asymmetrisches oder verhärtetes Gewebe sowie begleitende Symptome wie Fieber, Nasenausfluss oder Husten deuten auf eine ernstzunehmende Infektion hin – möglicherweise sogar auf Druse. Auch das plötzliche Auftreten ohne erkennbare Ursache oder eine anhaltende Vergrößerung über mehrere Tage hinweg erfordern eine genaue Abklärung durch den Tierarzt. In solchen Fällen ist von einer Selbstbehandlung dringend abzusehen.

Hausmittel und natürliche Unterstützung

Nicht jede Lymphknotenschwellung erfordert eine medikamentöse Therapie. In vielen Fällen lassen sich mit einfachen, unterstützenden Maßnahmen die Selbstheilungskräfte des Pferdes fördern und der Lymphfluss anregen. Hausmittel sollten jedoch stets mit Augenmaß eingesetzt werden – insbesondere dann, wenn keine eindeutige Diagnose vorliegt.

Lymphdrainage durch spezielle Putztechniken

Eine bewährte Methode zur Unterstützung des Lymphsystems ist die manuelle Lymphdrainage durch gezieltes Putzen. Dabei werden in langsamen, kreisenden Bewegungen großflächig die Lymphbahnen angeregt, etwa entlang des Halses, der Schulter oder am Bauch. Besonders wirkungsvoll ist die Technik, wenn sie in Richtung der zentralen Lymphknotenpunkte – wie dem Buggelenk oder dem Hüfthöcker – ausgeführt wird. Diese Anwendung kann nicht nur Schwellungen lindern, sondern hat auch eine entspannende Wirkung auf das Pferd.

Bewegung zur Förderung des Lymphflusses

Auch leichte Bewegung spielt eine zentrale Rolle in der Unterstützung des Lymphsystems. Durch den rhythmischen Wechsel von Muskelanspannung und -entspannung wird der Lymphfluss auf natürliche Weise aktiviert. Spaziergänge an der Hand oder ruhiges Longieren reichen häufig aus, um stagnierende Prozesse zu beleben. Wichtig ist, Überanstrengung zu vermeiden – insbesondere bei Pferden mit begleitenden Krankheitssymptomen.

Fütterungsanpassung bei Schwellungen durch kurze Grasnarbe

Wenn die Schwellung im Ganaschenbereich in Verbindung mit dem Grasen auf sehr kurzen Weiden auftritt, kann eine simple Anpassung der Fütterung hilfreich sein. Die Futteraufnahme sollte dann auf Buggelenkhöhe erfolgen – beispielsweise aus einer erhöhten Raufe oder einem aufgehängten Heunetz. Auf diese Weise wird die Kopfhaltung verändert, der Speichel kann besser abfließen, und eine Stauung im Unterkieferbereich wird vermieden.

Warme Kompressen bei Abszessbildung

Kommt es im Rahmen einer Infektion – etwa bei Druse – zur Bildung eines reifen Abszesses, können warme Kompressen sinnvoll eingesetzt werden. Sie fördern die Durchblutung des Gewebes, beschleunigen die Reifung des Abszesses und wirken zudem schmerzlindernd. Dabei ist jedoch höchste Hygiene geboten, um eine zusätzliche Keimverschleppung zu vermeiden. Nach dem Aufbrechen eines Abszesses sollte grundsätzlich tierärztlich beurteilt werden, ob eine weitere Behandlung notwendig ist.

Wann tierärztlicher Rat notwendig ist

Trotz möglicher unterstützender Maßnahmen ist es essenziell, die Grenzen der Selbstbehandlung zu erkennen. Geschwollene Lymphknoten sind in vielen Fällen harmlos, können aber ebenso Ausdruck ernsthafter Infektionsgeschehen oder systemischer Erkrankungen sein. Eine fundierte tierärztliche Diagnostik ist immer dann erforderlich, wenn Unklarheiten bestehen oder sich der Zustand des Pferdes verschlechtert.

Als klare Indikatoren für eine tierärztliche Untersuchung gelten:

- eine Körpertemperatur über 38 °C

- schmerzhafte oder stark verhärtete Lymphknoten

- zusätzliche Symptome wie Nasenausfluss, Husten, Fressunlust oder Abgeschlagenheit

- ein plötzlicher oder sehr ausgeprägter Schwellungsverlauf

- eine anhaltende Schwellung ohne erkennbare Ursache über mehrere Tage

Auch im Fall eines sich abzeichnenden Abszesses – etwa im Rahmen einer Druseinfektion – ist eine tierärztliche Betreuung unerlässlich, um Komplikationen wie Keimverschleppung oder Fistelbildung zu vermeiden. Eine eigenständige Öffnung oder Manipulation des betroffenen Bereichs ist unter allen Umständen zu unterlassen.