Gallen beim Pferd: Ursachen & Behandlung mit Hausmitteln

Das Wichtigste in Kürze:

- Gallen sind Schwellungen an den Pferdebeinen, meist durch Überbelastung, Bewegungsmangel oder mechanische Reize verursacht – in vielen Fällen schmerzfrei, aber immer ein Warnsignal.

- Hausmittel wie essigsaure Tonerde, Arnika-Umschläge oder Quarkwickel können unterstützend wirken, sollten jedoch nur bei harmlosen Gallen und in Rücksprache mit Fachleuten eingesetzt werden.

- Tierärztliche Behandlung, ergänzende Fütterung und alternative Heilmethoden bieten weiterführende Optionen bei chronischen oder entzündlichen Gallen.

- Vorbeugung durch ausgewogene Bewegung, passende Ausrüstung und nährstoffreiche Ernährung ist der wirksamste Schutz vor der Bildung neuer Gallen.

Gallen zählen zu den häufigsten Erscheinungen im Bereich der Pferdebeine. Obwohl sie meist harmlos erscheinen, können sie ein Hinweis auf Überlastung, fehlerhafte Haltungsbedingungen oder einen unausgewogenen Stoffwechsel sein. Für Pferdehalterinnen und -halter ist es daher essenziell, die Ursachen von Gallen zu verstehen, geeignete Hausmittel gezielt einzusetzen und vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen. Dieser Artikel liefert einen umfassenden Überblick über die Entstehung, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten – mit besonderem Fokus auf natürlichen und bewährten Hausmitteln.

Was sind Gallen beim Pferd?

Als „Gallen“ bezeichnet man sichtbare, meist schmerzlose Schwellungen an den Beinen des Pferdes. Sie entstehen durch Flüssigkeitsansammlungen in Gelenken, Sehnenscheiden oder Schleimbeuteln und sind Ausdruck einer lokalen Reaktion des Körpers auf Reizungen oder Überbelastung. Medizintechnisch handelt es sich um seröse Ergüsse, die durch vermehrte Produktion von Gelenkflüssigkeit (Synovia) zustande kommen.

Je nach Konsistenz und Ursache unterscheidet man zwischen weichen und harten Gallen. Weiche Gallen sind in der Regel flüssigkeitsgefüllt, leicht eindrückbar und nicht schmerzhaft – sie gelten meist als unbedenklich. Harte Gallen hingegen können auf chronische Prozesse oder Verkalkungen hinweisen. Ihre Entstehung zieht oftmals funktionelle Einschränkungen nach sich und erfordert eine genaue Abklärung.

Typische Lokalisationen für Gallen sind die Fesselgelenke, das Sprunggelenk sowie die Vorder- und Hinterknie. In diesen Bereichen kommt es am häufigsten zu mechanischer Belastung und Reibung, weshalb sich hier besonders schnell Schwellungen ausbilden können.

Mögliche Ursachen für die Entstehung von Gallen

Die Entstehung von Gallen kann auf eine Vielzahl unterschiedlicher Ursachen zurückgeführt werden – häufig wirken mehrere Faktoren gleichzeitig zusammen. Besonders relevant sind dabei mechanische Reize, Bewegungsdefizite sowie ungünstige körperliche Voraussetzungen des Pferdes.

Eine der häufigsten Ursachen ist Überbelastung, etwa durch intensives Training auf hartem oder unebenem Boden. Auch ein abrupt gesteigerter Trainingsumfang ohne ausreichendes Aufwärmen kann die Gelenk- und Sehnenstrukturen überfordern. Umgekehrt kann auch Bewegungsmangel problematisch sein: Bei Pferden, die sich zu wenig bewegen, kann es zu einem gestörten Abfluss der Gelenkflüssigkeit kommen, wodurch sich Gallen entwickeln.

Fehlstellungen der Gliedmaßen – ob angeboren oder erworben – führen ebenfalls zu einer einseitigen Belastung bestimmter Gelenkpartien und können die Entstehung von Gallen begünstigen. Auch mechanische Reize wie schlecht sitzende Gamaschen, zu enge Bandagen oder regelmäßiges Anschlagen der Gliedmaßen an Boxenwänden erzeugen punktuellen Druck, der zu lokalen Reaktionen im Gewebe führen kann.

Verletzungen wie Tritte oder Stürze wirken traumatisch auf die betroffenen Gelenke ein und können akute Gallen verursachen. Daneben spielen auch Stoffwechselstörungen eine Rolle: Bei unausgeglichenem Mineralhaushalt oder eingeschränkter Entgiftungsleistung des Körpers kann es vermehrt zu Reizungen der Gelenkstrukturen kommen.

Nicht zuletzt ist auch ein Nährstoffmangel als begünstigender Faktor zu nennen. Insbesondere Defizite an bestimmten Vitaminen, Spurenelementen oder Gelenkbausteinen wie Glucosamin oder Chondroitin können die Belastbarkeit der Gelenke mindern und eine Gallenbildung fördern.

Symptome und diagnostische Hinweise

Gallen sind in der Regel leicht zu erkennen: Sie äußern sich durch sichtbare Schwellungen an den betroffenen Gelenk- oder Sehnenbereichen. Diese können weich und elastisch oder fest und prall erscheinen, je nach Füllung und Dauer der bestehenden Veränderung. Besonders häufig treten sie an den Fessel- und Sprunggelenken sowie an den Vorderknien auf.

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist die Konsistenz der Schwellung: Während frische Gallen meist weich sind, kann sich die Flüssigkeit bei chronischer Belastung verdicken oder verhärten. Solche chronischen Gallen gelten häufig als nicht reversibel und bleiben dauerhaft bestehen – selbst wenn sie keine Schmerzen verursachen.

Schmerzempfindlichkeit ist ein weiterer möglicher Hinweis. Manche Gallen sind druckempfindlich oder rufen bei Bewegung Unbehagen hervor. In ausgeprägten Fällen kann es sogar zu einer Lahmheit kommen, insbesondere wenn die Galle mit einer Entzündung oder einer strukturellen Schädigung des betroffenen Gelenks einhergeht.

Grundsätzlich gilt: Nicht jede Galle ist behandlungsbedürftig. Dennoch sollte eine tierärztliche Abklärung erfolgen, um zu beurteilen, ob es sich um eine harmlose Reaktion oder um ein Symptom einer tieferliegenden Problematik handelt. Mithilfe von Abtasten, Bewegungsbeurteilung und ggf. bildgebenden Verfahren wie Ultraschall kann die Ursache präzise eingegrenzt werden.

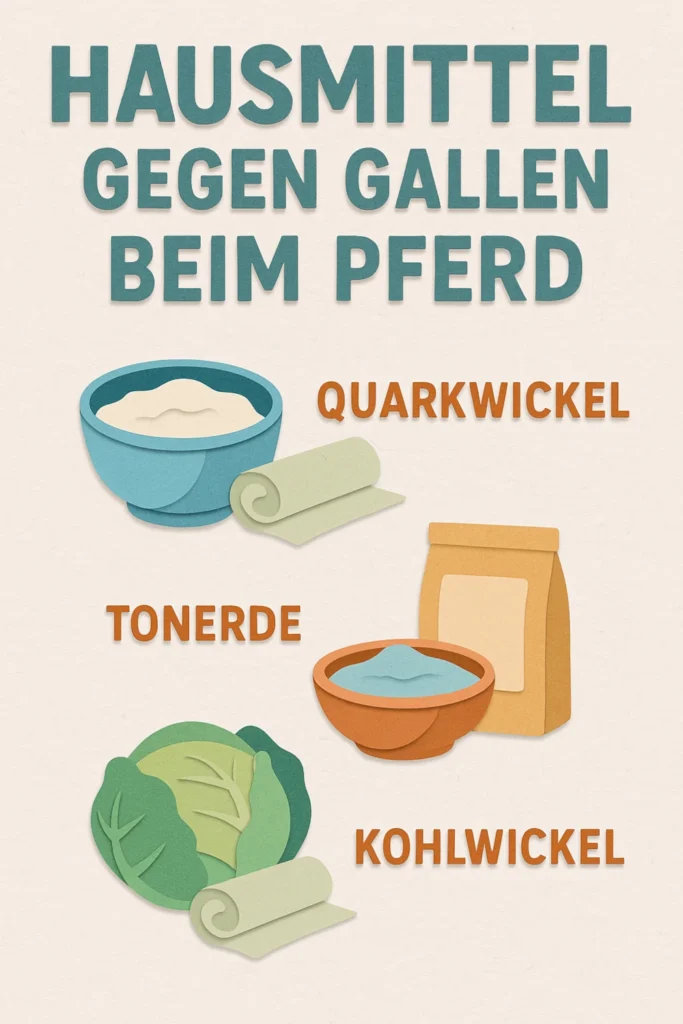

Hausmittel gegen Gallen beim Pferd: Sanfte Unterstützung aus der Natur

Bei leichteren Fällen oder zur begleitenden Pflege können Hausmittel eine sinnvolle und schonende Maßnahme darstellen. Insbesondere bei nicht entzündlichen, weichen Gallen haben sich bestimmte Anwendungen aus der Naturheilkunde bewährt. Wichtig ist dabei stets, Hausmittel nicht als Ersatz für eine tierärztliche Diagnose zu verstehen, sondern als unterstützende Maßnahme im Rahmen eines ganzheitlichen Behandlungsansatzes.

Zu den bekanntesten und häufig genutzten Mitteln zählt die essigsaure Tonerde, die kühlend und abschwellend wirkt. Sie wird in Form von Wickeln oder Umschlägen aufgetragen und kann entzündungshemmende Prozesse fördern. Auch Arnika-Umschläge finden Anwendung – insbesondere dann, wenn zusätzlich leichte Prellungen oder Gewebeirritationen vorliegen.

Ebenfalls verbreitet sind Quarkwickel, die traditionell zur Kühlung und zum „Herausziehen“ von Schwellungen verwendet werden. Der Quark wird auf ein Tuch gestrichen, locker um das betroffene Gelenk gewickelt und regelmäßig erneuert. Bei längerer Anwendung kann er helfen, verhärtete Gallen weicher zu machen.

Neben äußerlichen Anwendungen kommen auch pflanzliche Futterzusätze zum Einsatz. Hierzu zählen insbesondere Beinwell, dem eine regenerative Wirkung auf Binde- und Stützgewebe zugeschrieben wird, sowie Brennnessel, die entwässernd und stoffwechselanregend wirkt. Schwarzkümmel kann zusätzlich entzündungshemmende Effekte entfalten. Diese Kräuter sollten jedoch stets in Rücksprache mit einem Tierheilpraktiker oder Tierarzt verabreicht werden.

Zu beachten ist: Nicht jede Galle reagiert positiv auf Hausmittel, und falsche Anwendungen – etwa zu lange oder zu fest sitzende Wickel – können im schlimmsten Fall zu Hautreizungen führen. Daher gilt: Die Beobachtung des Pferdes und die Einschätzung eines Fachmanns bleiben unerlässlich, selbst bei der Verwendung traditioneller Mittel.

Weitere Behandlungsmöglichkeiten in der Übersicht

Neben Hausmitteln stehen zahlreiche bewährte tierärztliche und therapeutische Maßnahmen zur Verfügung, um Gallen beim Pferd zu behandeln – insbesondere dann, wenn sie schmerzhaft, entzündet oder chronisch verhärtet sind. Die Auswahl der geeigneten Therapie richtet sich dabei nach Ursache, Ausmaß und Lokalisation der Schwellung.

Eine regelmäßige Kühlung mit kaltem Wasser, Kühlgels oder -bandagen kann akute Gallen in ihrer Entstehung eindämmen und Schmerzen lindern. Diese Maßnahme zielt darauf ab, Entzündungsprozesse zu hemmen und die Durchblutung zu fördern. Unterstützend wirken dabei oft Kompressionsbandagen, die den Rückfluss von Gewebsflüssigkeit begünstigen – allerdings müssen sie sachkundig angelegt werden, um Druckstellen oder Einschnürungen zu vermeiden.

In schwereren Fällen kann eine Punktion erwogen werden, bei der der Tierarzt mit steriler Kanüle die überschüssige Flüssigkeit absaugt. Dieses Verfahren bringt allerdings ein Infektionsrisiko mit sich und sollte daher nur mit entsprechender Indikation durchgeführt werden. Bei chronischen oder strukturell bedingten Veränderungen – etwa bei freien Gelenkkörpern („Chips“) – kann ein operativer Eingriff notwendig werden.

Zur längerfristigen Unterstützung der Gelenkgesundheit setzen viele Halterinnen und Halter auf die gezielte Fütterung von Ergänzungsstoffen. Hier kommen Substanzen wie Glucosamin, Chondroitinsulfat, Hyaluronsäure oder MSM (Methylsulfonylmethan) zum Einsatz, die als Bausteine von Knorpel- und Bindegewebe fungieren und regenerative Prozesse fördern können. Ihre Wirkung ist jedoch nicht akut, sondern auf längerfristige Anwendung ausgelegt.

Ergänzend finden auch alternative Heilmethoden Anwendung: So berichten viele Pferdebesitzer über positive Effekte von Blutegeltherapie, Akupunktur oder homöopathischen Mitteln, etwa bei wiederkehrenden oder therapieresistenten Gallen. Wichtig ist dabei stets die Abstimmung mit einem erfahrenen Tierarzt oder Therapeuten, um individuelle Bedürfnisse des Pferdes zu berücksichtigen.

Gallen wirksam vorbeugen: Haltung, Training und Fütterung optimieren

Die Entstehung von Gallen lässt sich nicht immer vollständig vermeiden – wohl aber deutlich reduzieren. Eine durchdachte Kombination aus pferdegerechter Haltung, angepasstem Training und gezielter Fütterung bildet die Grundlage jeder präventiven Maßnahme gegen Gelenküberlastungen und damit verbundene Schwellungen.

Ein zentraler Faktor ist ausreichende Bewegung: Pferde, die regelmäßig und gleichmäßig bewegt werden – ob auf der Weide, im Offenstall oder beim Training –, zeigen seltener Flüssigkeitsansammlungen in den Gelenken. Dabei sollte Bewegungsqualität vor Quantität stehen: Ein schonendes Aufwärmen, sorgfältiges Abreiten und abwechslungsreiche Reize im Training schützen Sehnen und Gelenke vor Überbeanspruchung.

Ebenso entscheidend ist die angepasste Trainingsgestaltung. Stark belastende Übungen auf hartem Boden, einseitige Bewegungsabläufe oder unzureichende Pausen zwischen Trainingseinheiten erhöhen das Risiko für mikrotraumatische Prozesse im Gewebe. Ein strukturierter Trainingsplan mit gezielten Regenerationsphasen kann solchen Belastungsfolgen vorbeugen.

Auch die Ausrüstung verdient Aufmerksamkeit: Gamaschen, Bandagen, Sättel oder Trensen müssen individuell passen, korrekt sitzen und regelmäßig kontrolliert werden. Druck- oder Scheuerstellen durch schlecht sitzendes Material wirken als dauerhafte Reizquelle und begünstigen mechanisch bedingte Gallenbildung.

Ein oft unterschätzter Aspekt ist die Haltung des Pferdes. Harte Liegeflächen, mangelhafte Einstreu oder beengte Boxen können den Bewegungsdrang einschränken oder punktuelle Belastungen hervorrufen. Weiche, saubere Einstreu und ausreichend große, strukturierte Bewegungsflächen tragen zur Entlastung der Gelenke bei.

Nicht zuletzt spielt die Ernährung eine präventive Rolle. Eine ausgewogene Versorgung mit Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen fördert die Belastbarkeit von Knorpel, Sehnen und Bindegewebe. Insbesondere Pferde mit bekannter Veranlagung zu Gallen sollten regelmäßig auf Nährstoffdefizite überprüft und gegebenenfalls gezielt unterstützt werden.